Биография Николая Вавилова

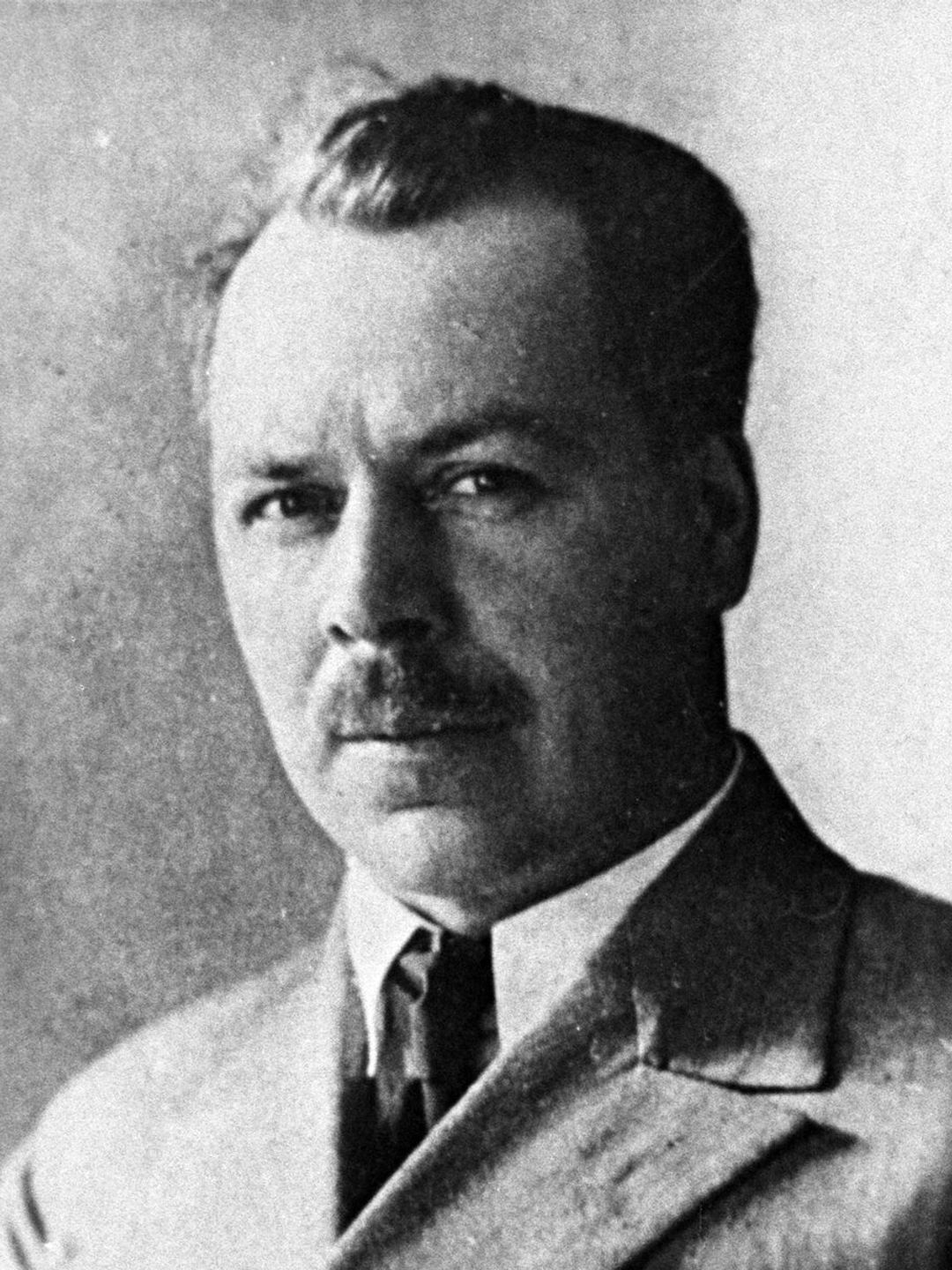

Николай Вавилов – уникальный русский и советский исследователь-ботаник, ученый-генетик и селекционер, который внёс неоценимый вклад в развитие отечественной ботанической науки. Позже его назвали «ученым, который хотел накормить весь мир и умер от голода». Академик и директор института генетики АН СССР был репрессирован и скончался в саратовской тюрьме от общего истощения организма в 1943 году. Реабилитирован как жертва сталинских репрессий в 1955 году.

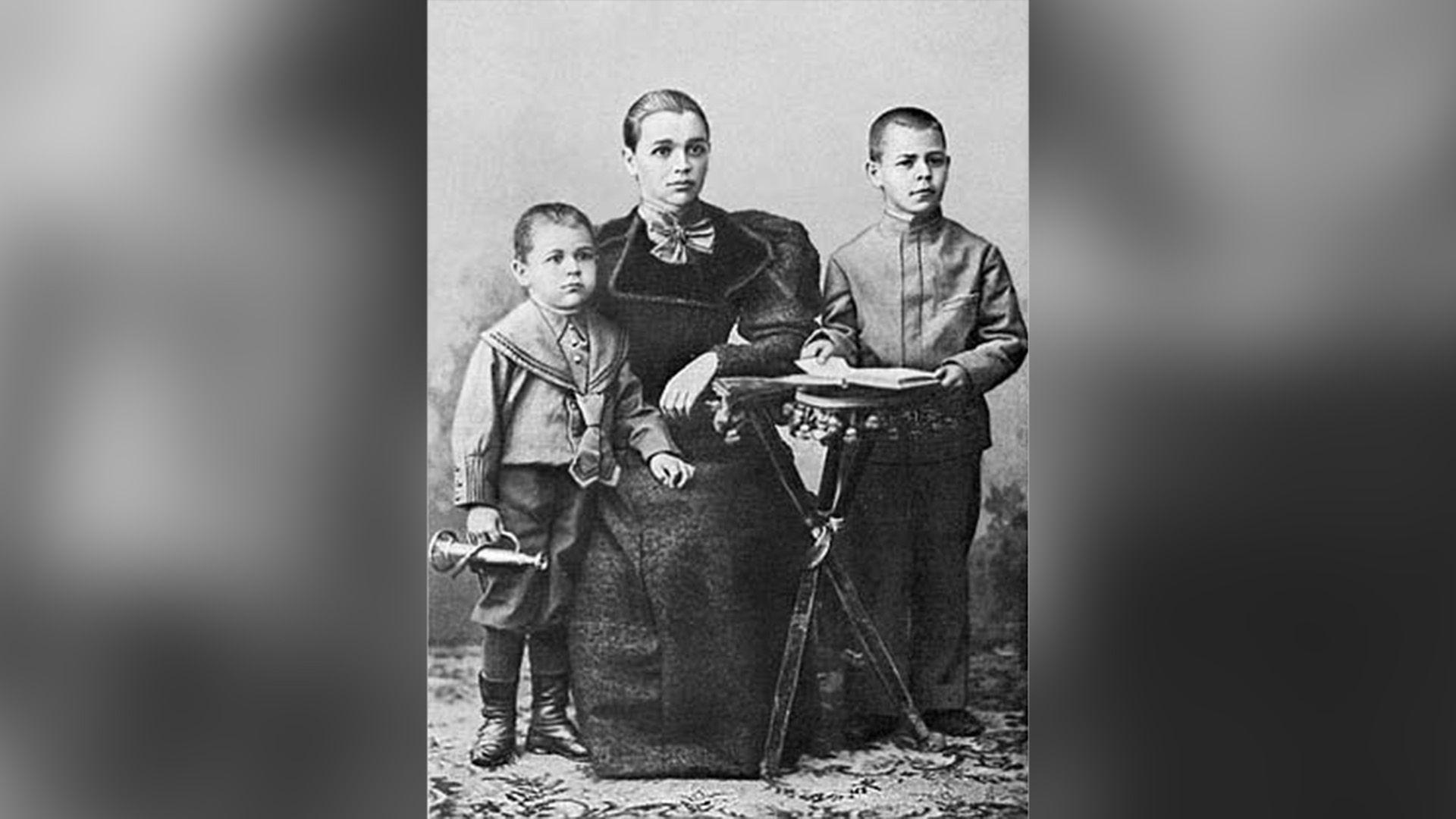

Детство, юность, семья

Николай родился осенью 1887 года в семье москвичей Ивана Вавилова и Александры Постниковой, живших в доме на Средней Пресне.Иван Ильич, выходец из подмосковных крестьян, был крупным предпринимателем, владельцем обувной мануфактуры, купцом второй гильдии, а позже стал членом собрания Московской думы. Александра Михайловна была дочерью художника и гравера Прохоровской мануфактуры Михаила Асоновича Постникова.

Племянник Николая Ивановича позже рассказал о судьбе всех семерых детей, родившихся в семье Вавиловых:

Вавилов-старший мечтал, чтобы сыновья продолжили его дело. Только Николай и Сергей характерами тоже пошли в отца, и даже ремень не помогал внушить им страсть к предпринимательству. Николай с детства интересовался исследованиями окружающей природы, растений, мечтал о путешествиях. Сергей увлекался точными науками.В семье Вавиловых я застал только Ивана Ильича, Александру Михайловну и их детей: Николая, Лидию, Сергея, Александру (мою мать). Остальные дети Вавиловых — Катя, Вася, Илюша — уже умерли, и я хорошо помню их могилки на Ваганьковском кладбище в Москве, за Пресненской заставой. К могиле Илюши скоро прибавилась и свежая могила тети Лиды, которая умерла от черной оспы, заразившись ею в клинике, где она, будучи медиком, ухаживала за больными.

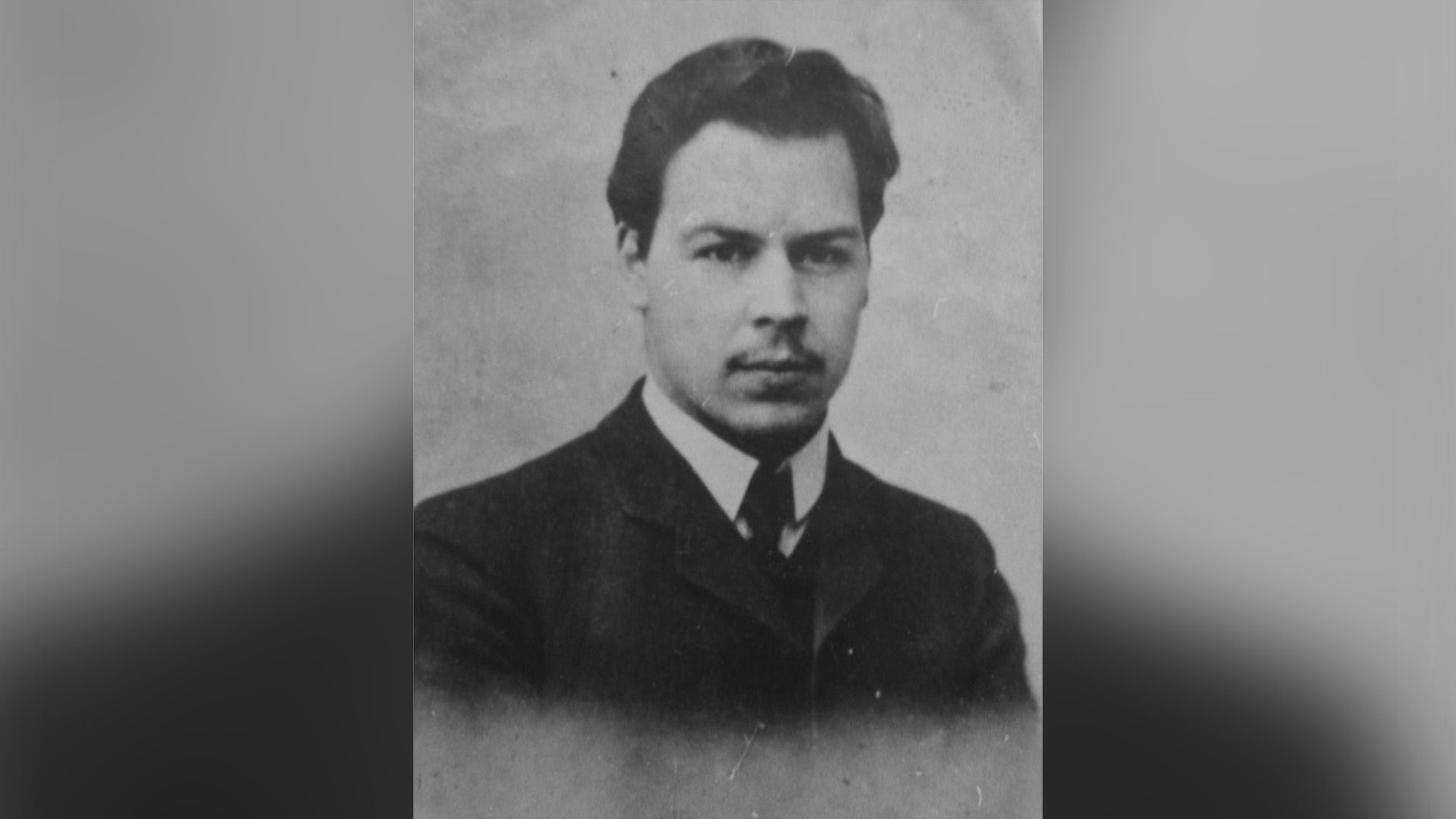

Из уважения к отцу Николай после окончания гимназии поступил в Московское коммерческое училище на Остоженке. А в 1906 году все же осуществил свою мечту и стал студентом агрономического факультета сельскохозяйственного вуза в Москве.

Преподаватели Николая – магистр ботаники Николай Худяков и биохимик Дмитрий Прянишников – сразу отметили неуемный интерес Вавилова к науке, стремление узнать как можно больше не только в рамках учебной программы.

Некоторое время он изучал систематику, географию и возможные болезни культурных злаков в Петербургском Бюро прикладной ботаники. В 1913 году отправился доучиваться за границу. Вавилов впитывал новые знания как губка, исследуя новейшие достижения в селекционном семеноводстве во Франции, работая в генетических лабораториях Германии и Англии, после чего выбрал для себя направление: занялся опытами и изучением иммунитета растений.

Научные изыскания Николая Вавилова

После дух лет, проведенных за границей, начинающий исследователь вернулся в Москву. Шла Первая мировая война. На фронт его не взяли по медицинским показателям, и Николай продолжил научные изыскания.Когда к власти пришли большевики, Вавилов попытался получить ученую степень, представив на суд коллег монографию «Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям». Но именно тогда революция пришла и в науку – система научных отличий менялась.

Вавилов был инициатором и организатором экспедиции в Персию, исследовавшей изменения видов пшеницы и ржи. Позже его взгляд обратился на Памир, куда он тоже снарядил научный отряд. Питер Прингл, написавший гораздо позже книгу о Вавилове, отмечал блестящий ум и стремление генетика «накормить весь мир»:

Эта экспедиция едва не стоила Вавилову жизни. Вместе с людьми и лошадьми пришлось осуществить весьма непростой переход через ледник Демри-Шаург, ночевать где придется, о чем Вавилов написал так:Изучая историю земледелия, Николай Иванович предположил, что в высокогорных плодородных долинах Памира могли расти выносливые сорта пшеницы, до той поры неизвестные современным ботаникам. Вавилов вынашивал теорию о происхождении культурных растений. Он предполагал, что когда собиратели растений из Европы и Америки искали неизвестные сорта, то ошибочно сосредоточивали свой поиск в низменных равнинах, в местах становлений древнейших цивилизаций в междуречье Тигра и Евфрата. Но в воображении Николая Ивановича наибольшего разнообразия следовало ожидать в горных районах, таких как Памир. По его мнению, ранние земледельцы были вынуждены селиться на почти недоступных высотах из-за конфликтов за участки земли и в борьбе за существование в густонаселенных районах. И если он окажется прав, то в горных областях Юго-Западной Азии, в горах Африки, в американских Кордильерах, на высокогорьях Средней Азии или в альпийском поясе Кавказа можно будет найти настоящие генетические сокровища… На высокогорном плато Вавилов рассчитывал обнаружить разнообразие культурных растений с коротким вегетационным периодом, приспособленных к каменистым почвам, суровому климату и редким осадкам — иными словами, к почти точной копии климата севера России.

Но результат экспедиции был потрясающим: исследователь полностью доказал свою теорию, собрал большую коллекцию местных сортов пшеницы, ячменя, ржи, льна-кудряша.Ночлег нас застал под скалами. Путешествие не было рассчитано на ночлег около ледников. Отсутствие теплой одежды заставляло скорее двигаться дальше. Состояние замерзающего в течение двух суток не очень приятно, и оно смягчается лишь общим пониженным тонусом — безразличием ко всему, что бы ни случилось.

Но самым большим даром суровой памирской земли стали эндемические пшеницы с тяжелыми колосьями белого зерна. Николай Иванович знал, что такой сорт пригоден для возделывания в засушливых районах, где мало дождей. Он с восторгом писал в дневнике: «Нет никаких сомнений в том, что таких пшениц еще не видал и не знает ботаник». С этим драгоценным багажом он вернулся в Москву.

На родине Вавилов получил предложение возглавить кафедру генетики, селекции и частного земледелия Высших сельскохозяйственных курсов в Саратове и незамедлительно согласился. Он стал профессором агрономического факультета, читал лекции, а параллельно широко развернул экспериментальную лабораторию по изучению иммунитета у различных сельхозкультур. На первом месте стояли хлебные злаки.

Таким образом, методом экспериментов и исследований, Вавилов создал новое направление в науке – учение об иммунитете растений и вывел закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Его открытие в ботанике стали сравнивать с открытием Дмитрия Менделеева в химии.

Вавилов не прекращал свои зарубежные поездки, во время которых встречался с известными селекционерами, а вернувшись на родину, создал сеть опытных селекционных станций по всей стране, включая Заполярье. Помимо того, он не прекращал писать обо всех достижениях, много работал даже дома. Младший сын Юрий так описывал кабинет отца:

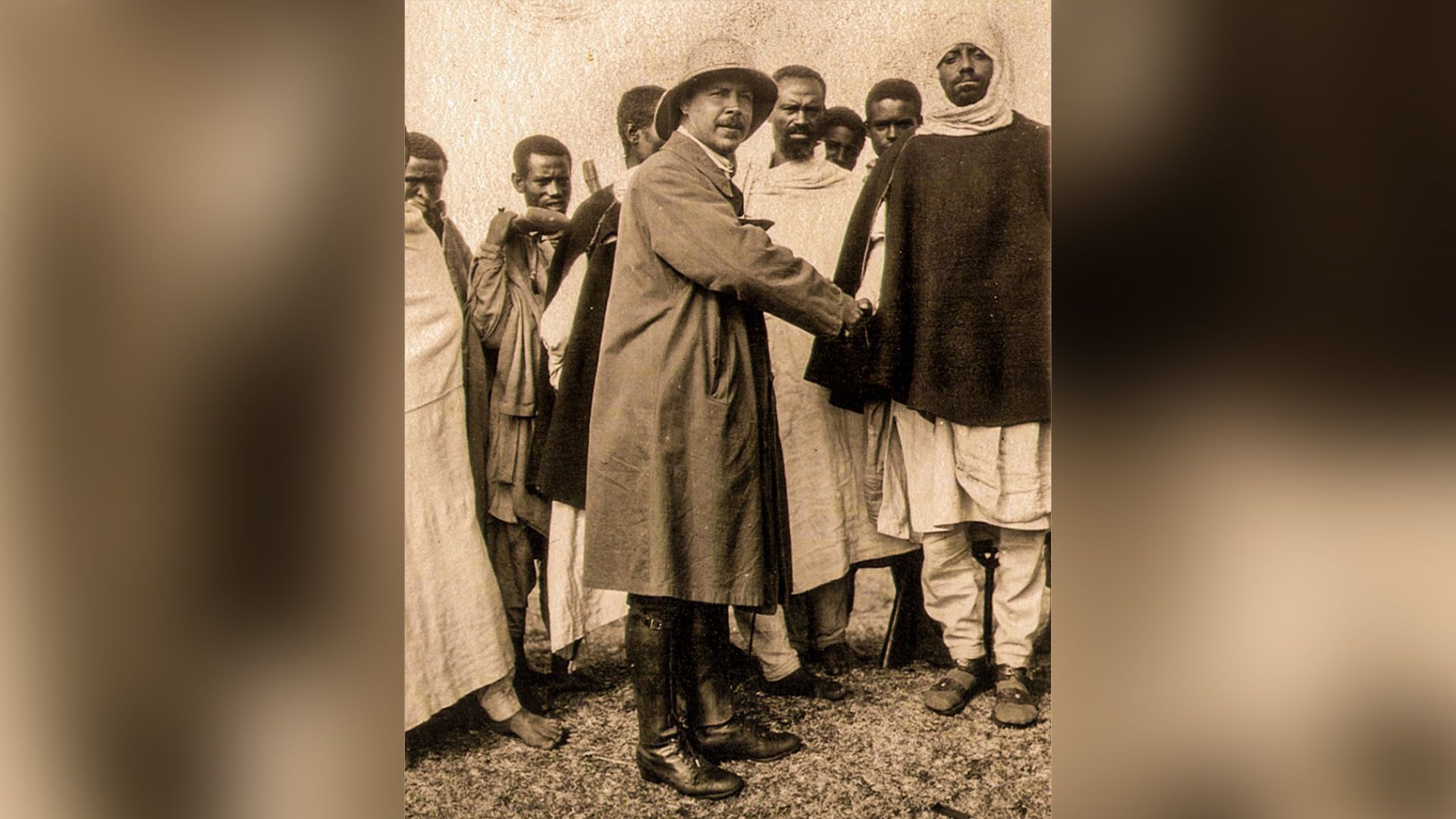

Полжизни ученый провел в экспедициях, как по Советскому Союзу, так и в зарубежных. Он пополнял коллекцию культурных растений в Афганистане, Африке, Индии, странах Средиземноморья. Результатом одной из экспедиций стала книга «Земледельческий Афганистан». А самого Вавилова Географическое общество наградило серебряной медалью имени Пржевальского с формулировкой: «За географический подвиг».…Из столовой можно было пройти в просторный домашний кабинет отца, минуя проход, вдоль которого также стояли книжные шкафы с доступом к книгам со стороны кабинета. В кабинете находился большой письменный стол, на котором обычно лежали стопки рукописей работ отца, его сотрудников, журналы и необходимые ему для текущей работы книги, а также стоял большой глобус. Работая за письменным столом, отец сидел на массивном кресле с головами львов. В кабинете было два таких кресла, а также диван и несколько простых стульев. На стене за письменным столом висела карта растительности земного шара, а на другой стене обращали на себя внимание заключенные в рамки со стеклами портреты Микеланджело, Леонардо да Винчи, Гете и Дарвина, и фотографии некоторых ландшафтов, снятые Н.И. во время его путешествий: оазис в пустыне Сахара, караван верблюдов и другие. Стену украшал также старинный кремниевый пистолет, подаренный отцу во время его поездок в Дагестан. Он был изъят среди большого числа других предметов при обыске в квартире сотрудниками НКВД 7 августа 1940 года. Личная библиотека отца размещалась в квартире в не менее чем 15 шкафах. В библиотеке, помимо специальной литературы, посвященной вопросам сельского хозяйства, биологии, генетики, географии, была и художественная литература, например, полное собрание сочинений Гете на немецком языке. Отец также был подписан на полные академические издания сочинений Пушкина и Гоголя. В библиотеке было большое количество словарей по разным языкам, разнообразная справочная литература. Имелась Большая Советская Энциклопедия (первое издание), много географических атласов.

Начало тридцатых годов ХХ века для исследователя ознаменовалось новыми экспедициями – в Японию, Китай, Тайвань, Корею, Южную Америку. После этого Вавилов написал и выпустил в печать монографию «Центры происхождения культурных растений», за которую был удостоен Премии имени Владимира Ленина.

Всего за свою жизнь Николай Иванович совершил 180 экспедиций из которых неизменно привозил новые образцы растений. Его усилиями была создана крупнейшая коллекция культурных растений, насчитывавшая более 250 тысяч уникальных образцов.

Личная жизнь Николая Вавилова

Первая жена ученого, студентка Катя Сахарова, была не единственной женщиной, которую любил Вавилов. Но, несмотря на разницу менталитетов, Николаю нравилась дочь сибирского купца, умевшая поддержать умную беседу. Он сделал Екатерине предложение, и в 1912 году они пошли под венец.Вавилову часто приходилось уезжать в командировки и экспедиции. Личная жизнь отходила на второй план, супруги отдалялись друг от друга.

Первенец пары, сын Олег, родился в 1918 году, а спустя три года Николай Иванович уехал на работу в Саратов, оставив жену и сына в Москве.

Первое время влюбленные скрывали свои отношения, вели переписку. Письма Вавилова сохранились у Маргариты Вишняковой, главного научного сотрудника Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Николая Вавилова. Она рассказывала:

В 1926 году Вавилов развелся с первой супругой и женился на Елене. Через два года родился их сын Юрий, позже ставший известным физиком-ядерщиком.Письма Вавилова к Барулиной показали нам, какую высокую степень доверия испытывал Николай Иванович к своей любимой, по существу являвшейся его alter еgo. Эти письма пронизаны нежностью и любовью, но непременной их составляющей была и постоянная заинтересованность в ее работе. Их любовь прошла много испытаний. Недаром самые первые письма, где он решился на объяснение в любви к Елене, он называл «безнадежно-безумные». Ведь он был женат первым браком и имел сына. К тому же был ее преподавателем, руководителем, начальником – слишком много оказалось причин для того, чтобы глубоко упрятать сильное чувство, подальше от посторонних глаз. Они вынуждены были обмениваться письмами даже не в разлуке, даже находясь под одной крышей, в одном институте, даже видя друг друга ежедневно и, возможно, общаясь. Они украдкой писали и передавали друг другу письма, где выливалось самое сокровенное.

Сын от первого брака также выбрал физику, работал в лаборатории космических лучей, однако погиб в 1946 году, вскоре после защиты кандидатской – сорвался со скалы на Кавказе.

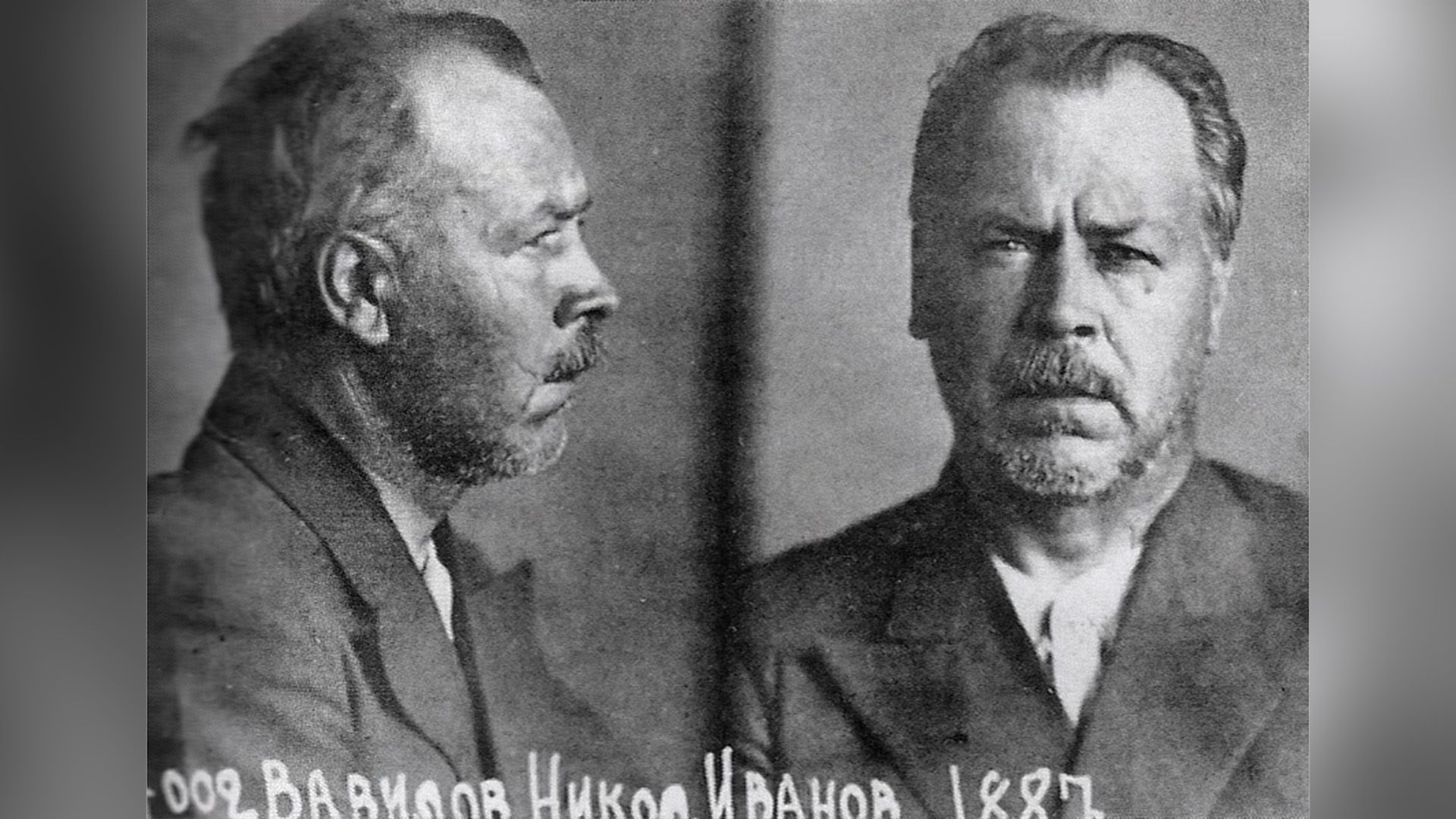

Репрессии, арест и смерть

В начале тридцатых годов Николай Вавилов оказал поддержку молодому агроному Трофиму Лысенко, который продвигал идею яровизации (намеренное воздействие на растения низких температур для повышения стойкости к холоду).Вавилов был согласен, что у предложенного Лысенко метода есть перспективы в селекции. Но подчеркивал, что он потребует не одного эксперимента, чтобы убедиться в его эффективности. Лысенко же, «парень из народа», работавший в Одессе, настаивал, что его метод уникален и поднимет урожайность едва ли не в пять раз.

Его «народность», в отличие от «мещанского происхождения» Вавилова, пришлась по душе самому Иосифу Сталину. К тому же Лысенко чутко улавливал настроения партийных руководителей и, выступая на съезде колхозников-ударников в Кремле, пропагандировал «социалистическую науку». Питер Прингл в своей книге писал:

Вавилов словно не обращал внимания на сгущавшиеся над ним тучи. С возросшим авторитетом «главного яровизатора» к Николаю Ивановичу стали относиться весьма прохладно «наверху».Лысенко был зажигательным оратором, который знал аудиторию. «Товарищи, ведь вредители-кулаки встречаются не только в вашей колхозной жизни. Не менее опасны они, не менее они закляты и для науки. Товарищи, разве не было и нет классовой борьбы на фронте яровизации? Было такое дело... вместо того, чтобы помогать колхозникам, — делали вредительское дело. И в ученом мире, и не в ученом мире, а классовый враг — всегда враг, ученый он или нет». Речи для Лысенко писал его язвительный политический опекун Исаак Презент, но зачитывал их Лысенко мастерски. Он отлично знал, когда и чем захватить внимание Сталина. Решение проблем советского народного хозяйства обеспечат колхозный строй и «массы колхозников», а не «некоторые профессора», уверял Лысенко. Практические решения, такие как его собственная яровизация, и инициатива обычных, плохо образованных колхозников, таких как он сам, даст колхозному крестьянству шанс проявить себя. Извиняясь за недостаток знаний, Лысенко завершил выступление в Кремле, подчеркнув разницу между самим собой и учеными-теоретиками. Он не писатель, он не оратор, заявил он скромно: «...я только яровизатор». Именно в этот момент Сталин вскочил с места и выкрикнул свое одобрение, а кремлевская аудитория разразилась бурными аплодисментами.

Горячую поддержку высших партруководителей получали выступления Лысенко, в которых он называл генетику лженаукой. Академик тем временем готовил с коллегами VII Международный генетический конгресс. Исаак Презент немедленно подал докладную на имя Вячеслава Молотова, в которой умело соединил правду с клеветой, настаивая на том, что конгресс Вавилова – «инструмент борьбы с передовой социалистической наукой».

Форум состоялся, но не в Москве, а в Эдинбурге. Вавилова, который был избран председателем, из СССР в Шотландию не выпустили. Его кресло на конгрессе оставалось пустым.

Летом 1940 года Николая Ивановича арестовали прямо во время экспедиции в украинском городе Черновцы. Жена учёного ничего не знала об этом. Вавилова держали в застенках НКВД почти год, выбивая из него на допросах нужные показания. Имена полуграмотных «следователей» известны – Алексей Хват и Султан Албогачиев.

Елена Ивановна также ничего не знала о судьбе любимого мужа вплоть до лета 1943 года. О том, что Николай Иванович умер в январе от измождения и «упадка сердечной деятельности», как было написано в медицинском заключении тюремного врача, родные узнали лишь спустя полгода.

Они даже не знали, где захоронен Вавилов. Позже могила великого учёного появилась на Воскресенском кладбище. Доктор биологических наук Мария Зайцева гораздо позже написала о смерти Вавилова:

Это известие потрясло нас: умер в тюрьме от голода человек, вся жизнь которого была посвящена созданию прочных основ нашего сельского хозяйства. Он тратил свои силы, чтобы можно было накормить всех! О нём теперь говорят: гений. Конечно, гений. Ведь он дал начало стольким направлениям в науке. А я думаю еще: нет, не только гений, но человек, у которого всегда хватало времени сделать добро. И как же нужно было не любить наш народ и Россию, чтобы погубить этого замечательного её сына.

Реабилитация и память

Вместе со смертью «вождя народов» власти стали возвращать невинно осужденным их добрые имена. В 1955 году был реабилитирован и Николай Вавилов, с него были сняты все обвинения. Увы, посмертно. А реальная научная и общественная реабилитация ученого началась лишь в середине шестидесятых.Его имя присваивали институтам и обществам генетиков-селекционеров, школам и научным центрам. Памятники, бюсты и мемориальные доски в честь Вавилова появились в Санкт-Петербурге, Москве, Саратове, Полтаве, Новосибирске.

К столетию со дня рождения Николая Ивановича ЮНЕСКО объявило 1987 год годом Вавилова.

Образ выдающегося селекционера был создан актером Костасом Сморигинасом в биографическом сериале «Николай Вавилов». Лысенко сыграл Богдан Ступка.

Интересные факты

- Свои детские воспоминания о знаменитом отце описал в своей книге «В долгом поиске» Юрий Вавилов:

Моего отца знали и любили, чувствуя его доброту, дети нашего двора на Кирпичном переулке. Когда он приезжал с работы на автомашине, дети, играющие во дворе, дружно бежали ему навстречу, здоровались с ним и просили покатать их на автомобиле. В то довоенное время автомобилей в Ленинграде было мало. Если время позволяло, отец просил шофера покатать детей немного по Ленинграду.

- Своими детскими восторженными воспоминаниями делилась с читателями и Елена Лихонос, которая тесно дружила в ранние годы с Юрием Николаевичем. В памяти Елены Федоровны осталось много интересных моментов, один из них – посещение кабинета Николая Вавилова, который в детстве казался едва ли не музеем:

…я стою за стеллажом. Наконец, пауза! В один миг надо было очутиться подле Елены Ивановны [жены Вавилова] и принять выжидательную позу. Она внимательно на меня смотрела, склонив голову, и велела: «Ступай в кабинет, только ничего не трогай и надень шапку, там холодно». Нахлобучив шапку, я переступала порог кабинета, вдыхала прохладный воздух, закрывала глаза и чувствовала чуть заметный запах сухих листьев и непонятной мне старины. Представляла, что стою в начале огромной площади, которую надо перейти, ни до чего не дотронувшись. Потом восхищалась стулом Николая Ивановича с головами львов, рассматривала шкафы с книгами, картины, экспонаты, привезенные из разных стран мира. Однажды в кабинете меня застал Николай Иванович, он весело поздоровался и начал со мной разговаривать. Я всегда прислушивалась, как он говорит. Это был незабываемый голос, идущий из глубины, и мягкий, и внушительный. Это был голос могучего жизнеутверждающего человека.

- Дети всегда были для Николая Вавилова интересными собеседниками, и они чувствовали его неподдельную любовь к себе, о чем писал и племянник ученого – Александр Ипатьев:

...Николай Иванович таскал меня с собой везде, куда только было можно... Каждое общение с Николаем Ивановичем вливало в меня и тогда и позднее большой заряд энергии. Его обаяние памятно многим. Тогда я еще не понимал значения для меня общения с великим человеком: он ведь был для меня обычный, мой дядя Коля, правда какой-то особенно энергичный. «Быть как дядя Коля» было моим девизом жизни, который я осмысливал только постепенно.

Важные события в жизни

- 1911 год: окончил агрономический факультет Московского сельскохозяйственного института. Проходил стажировку в Бюро прикладной ботаники Санкт-Петербурга.

- 1912 год: женился на студентке Екатерине Сахаровой.

- 1913 год: уехал за границу для завершения образования.

- 1915 год: начал заниматься изучением иммунитета растений.

- 1916 год: отправился в экспедицию в Персию.

- 1917 год: возглавил кафедру генетики, селекции и частного земледелия Высших сельскохозяйственных курсов в Саратове.

- 1918 год: родился сын Олег. Опубликована монография «Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям».

- 1919 год: создал учение об иммунитете растений.

- 1920 год: опубликована работа «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости».

- 1921 год: переехал в Петроград. Возглавил Отдел прикладной ботаники и селекции, а затем – Государственный институт опытной агрономии. Беспрепятственно ездил на зарубежные конференции.

- 1924 год: осуществил экспедицию в Афганистан. По ее результатам был удостоен серебряной медали имени Пржевальского с формулировкой: «За географический подвиг» от Географического общества СССР. Написал книгу «Земледельческий Афганистан».

- 1925 год: осуществил экспедицию в Центральную Азию.

- 1926 год: осуществил экспедицию по странам Средиземноморья. Развелся с Екатериной Сахаровой. Женился на аспирантке Елене Барулиной.

- 1927 год: выступил с докладом «О мировых географических центрах генов культурных растений» на Международном генетическом конгрессе в Берлине.

- 1928 год: родился сын Юрий.

- 1929 год: осуществил экспедицию в Восточную Азию. Избран действительным членом АН СССР, стал президентом ВАСХНИЛ.

- 1930 год: выступил с докладом «Линнеевский вид как система» на Международном ботаническом конгрессе в Кембридже.

- 1931 год: возглавил Всесоюзное географическое общество. Стал почетным членом Лондонского королевского общества садоводов.

- 1932 год: побывал в Канаде, Центральной и Южной Америке.

- 1934 год: выезд за границу запрещен. Начались гонения и репрессии генетиков при активном пособничестве яровизатора Трофима Лысенко.

- 1939 год: произошла последняя встреча с Иосифом Сталиным.

- 1940 год: был арестован, посажен в тюрьму НКВД, где подвергся пыткам.

- 1941 год: осужден как антисоветчик и контрреволюционер, приговорен к расстрелу. Позже меру изменили на 20 лет лагерей. Наказание отбывал в саратовской тюрьме. Реабилитирован посмертно, в 1955 году.

- 1942 год: заочно стал членом Королевского Эдинбургского Общества.

- 26 января 1943 года – дата смерти. Умер от истощения.

Обнаружив ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

Ошибка в тексте? Выделите её — появится кнопка отправки

Детали публикации